十二指肠脂类消化:相马宁教授带你了解胆汁与脂肪酶的协同作用

在人体消化过程中,十二指肠堪称类分解的核心“阵地”。据研究,约50% - 70%的脂肪会在十二指肠及后面的小肠(空肠、回肠)完成分解,而口腔对脂肪的分解占比不足10%,胃也仅能分解 10%-30%。脂肪分解的关键步骤依赖于胆汁与胰脂肪酶的协同作用。

胆汁储存于胆囊,当需要消化时会流入十二指肠。值得关注的是,胆汁里并不含有消化酶,除了水分,胆汁成分的约50%为胆汁酸。正常粪便之所以呈现黄褐色,正是因为胆汁中含有胆红素所致。

脂质在消化前经历的过程:从黄油、肉类、鱼类等食物中摄取的脂质主要为中性脂肪(别名:三酰甘油或甘油三酯)。相较于游离脂肪酸和胆固醇等其它脂质(它们无需分解成小分子即可被吸收),中性脂肪必须经小分子化分解才能被有效利用。插图展示了胰液所含的消化酶“脂肪酶”分解中性脂肪的四步流程(步骤1-4),背景则用水的环境象征消化液中的反应场景。

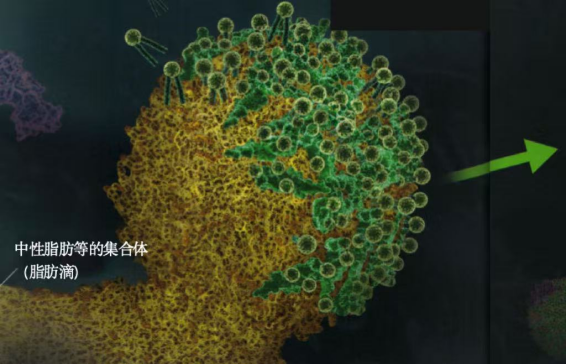

1.脂质聚集现象

脂质本身与水互不相溶。在胃部被消化成粥状的食物中,脂质通常像油滴般聚集成团,这种现象称为脂肪滴。图示中将脂肪滴主要描绘为中性脂肪的集合体(实际还包含胆固醇及脂溶性维生素等成分)。

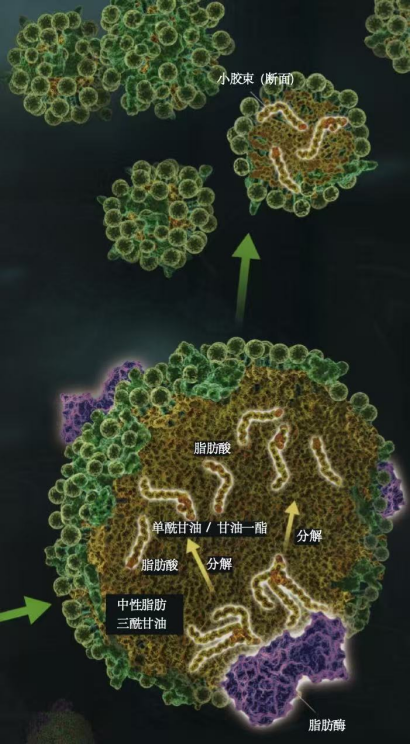

2.胆汁促进脂质乳化——胆汁酸与磷脂的协同作用

胆汁中含有的胆汁酸和磷脂具备使脂肪滴"分散悬浮"的能力。这两种物质的分子结构中:

·亲油端--吸附于脂肪滴表面

·亲水端--伸向水环境

通过这种定向排列,最终形成名为胶束(micelle)的微粒结构,使脂质呈现"仿佛溶解于水"的状态,这一过程称为乳化。

3.脂肪被分解消化酶

脂肪酶具有亲水性高于亲油性的性质。由于微胶粒表面聚集着亲水结构,脂肪酶易于接近脂质并发挥作用。

在脂肪酶的作用下,由三个脂肪酸与甘油结合形成的中性脂肪(甘油三酯)被分解为以下产物:

含有两个脂肪酸的甘油二酯

含一个脂肪酸的甘油一酯

4.微粒进一步缩小

随着脂肪酶的分解作用持续进行,微胶粒内部的脂肪酸逐渐增多。在小肠蠕动运动作用下,食物与消化液不断混合,促进消化酶反应的推进;同时,脂肪酸或单甘油酯从微胶粒中析出,导致微胶粒直径缩小至约5纳米(1纳米为十亿分之一米)。距离被吸收仅剩最后一步。

此外,相马宁教授还强调,脂类消化的顺利进行,不仅依赖于胆汁与脂肪酶的协同作用,还与个体的饮食习惯、生活方式密切相关。例如,长期高脂饮食、缺乏运动等不良习惯,都可能影响胆汁的分泌和脂肪酶的活性,进而影响脂类的正常消化和吸收。因此,保持良好的生活习惯,对于维护消化系统健康具有重要意义。