济南南郊医院相马宁教授解读:哪些因素在悄悄改变你的肠道菌群?

你肠道里的菌群平衡,并非一成不变的“定值”。这些微小的生命体组成,会像精密的天平一样,受到多种因素的影响而发生倾斜。从饮食到年龄,从生活习惯到药物使用,许多看似无关的细节,都可能成为肠道菌群的“调节器”。

饮食:最易掌控的菌群“遥控器”

饮食对肠道菌群的影响最为直接。美国华盛顿大学杰弗里・戈登博士团队在2006 年的研究中就发现,12名肥胖受试者通过持续1年的低脂饮食、低碳水化合物饮食,不仅体重减轻,肠道内厚壁菌门的比例明显下降,拟杆菌门比例上升,即F/B 比值(与肥胖相关的菌群指标)显著降低。这意味着,我们可以通过调整日常饮食,主动干预肠道菌群的平衡 —— 比如增加膳食纤维的摄入,为有益菌提供“养料”。

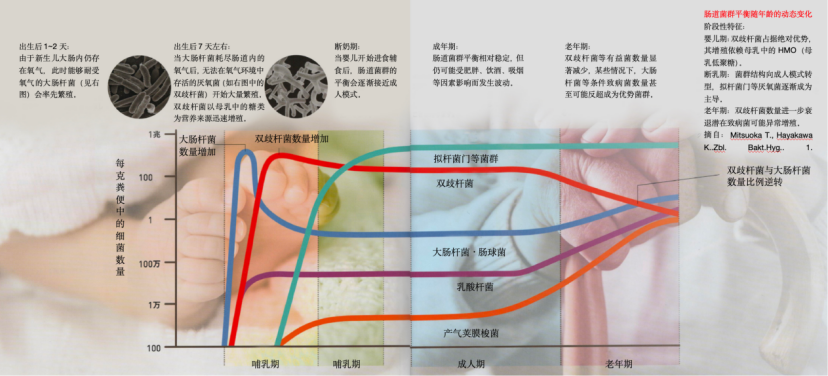

年龄:贯穿一生的菌群“变迁史”

年龄是影响肠道菌群的关键因素,这种变化从出生就已开始。

胎儿在母体内处于无菌环境,出生时通过母亲产道首次接触细菌,这些细菌随后在肠道定植、繁殖。随着成长,肠道菌群会持续变化:断奶后,菌群平衡迅速向成人模式过渡。

新生儿肠道中,双歧杆菌等“放线菌门” 细菌占绝对优势,这得益于母乳中含有的“母乳低聚糖”(HMO)——这种糖类无法被婴儿消化,却能精准滋养双歧杆菌。双歧杆菌分解糖类产生的乳酸、乙酸等物质,既能让婴儿肠道保持弱酸性以抑制有害菌生长,也让婴儿粪便带有独特的“酸味”。

进入老年阶段,双歧杆菌数量会减少。2021年的研究显示,拥有“老年型肠道菌群”的人,体内与动脉硬化等疾病风险相关的物质水平明显升高,这也提示我们,关注不同年龄段的菌群特点,对健康管理至关重要。

其他不可忽视的“干扰项”

除了饮食和年龄,性别、BMI(体重指数)、饮酒、吸烟等生活因素也会影响菌群平衡。例如,肥胖人群的肠道菌群构成与消瘦者存在显著差异,这在之前的研究中已被多次证实。

更需要注意的是,抗生素、抗癌药物等药物的使用,以及疾病本身,都会对肠道菌群造成显著冲击。这些因素可能破坏菌群的自然平衡,导致有害菌增殖或有益菌减少,进而影响健康。目前,科学界正对这些影响的机制展开深入研究,以期找到减少菌群紊乱的方法。

长期坐诊于济南南郊医院消化内镜中心的日籍消化道专家相马宁教授指出,肠道菌群的平衡并非“天生注定”。通过调整饮食、养成健康的生活习惯,可以在一定程度上优化肠道菌群状态。未来,随着研究的深入,或许我们能像“定制食谱”一样,为每个人量身打造菌群平衡方案,通过让肠道菌群精准助力健康。