世界心脏日|心血管事件链环环相扣,健康防线需步步为“赢”

9月29日,第26个世界心脏日如期而至,这颗每分钟跳动60-100次、日夜不停的心脏,值得人们投入更多的关注。心血管疾病,堪称人类健康的“头号杀手”。在中国,其患病人数高达约3.3亿,每5例死亡中就有2例与之相关,稳居我国居民死亡原因榜首。

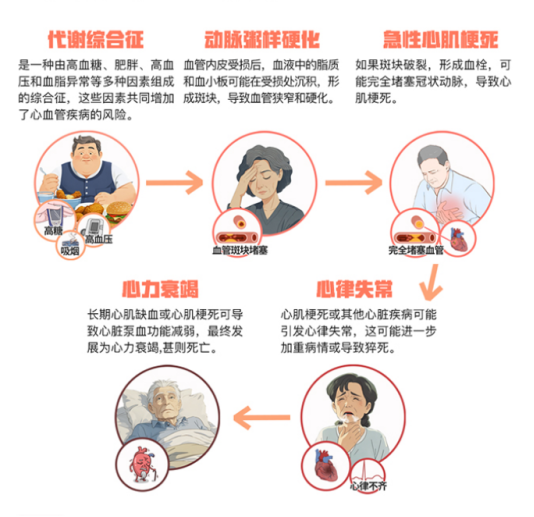

心血管事件链:环环相扣的健康危机

心血管疾病并非一蹴而就,而是沿着一条清晰的发展路径逐步恶化,这条路径被称为“心血管事件链”。从高危因素长期积累形成代谢综合征,到动脉粥样硬化斑块生成与破裂,再到心肌梗死等急性心血管事件爆发,最后发展为心律失常、心力衰竭,环环相扣,每个环节都可能成为健康的“关键转折点”。

隐匿起点:斑块形成悄无声息,早期筛查、及早干预是关键

高危因素的长期累积导致斑块形成,这是整个心血管事件链的隐匿起点。高危因素长期累积导致斑块形成,这是心血管事件链的隐匿起点。低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),也就是“坏胆固醇”,是引发动脉粥样硬化的“元凶”。在高血压、高血脂、高血糖以及交感神经过度激活等危险因素“围攻”下,血管内皮细胞受损,LDL-C趁机在血管内皮堆积,形成斑块。同时,交感神经过度激活还会使血管内压力增大,加速斑块形成。

预防永远是心血管疾病的第一道防线。高血脂、高血压、糖尿病、吸烟、肥胖等都是斑块形成的高危因素,必须主动干预。一方面,要改善生活方式,控制血脂、血压和血糖水平,从源头杜绝斑块形成;另一方面,高危人群应定期体检,通过颈动脉超声筛查等方式早期发现斑块,及时干预以稳定甚至逆转斑块。研究显示,越早干预斑块,越容易实现逆转。近期发布的《通络药物系统干预心血管事件链专家共识》指出,通络药物通心络胶囊能从多环节、多靶点干预血管“堵塞”。“通心络防治急性心肌梗死介入治疗后心肌无复流的临床研究(ENLEAT研究)”显示,术前术后常规治疗加用通心络,可改善患者无复流情况,缩小无复流和梗死面积,改善左室收缩功能。“通心络干预颈动脉斑块前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照、多中心临床研究(CAPITAL研究)”也证实,通心络长期治疗可有效缩小斑块体积,改善血管重构指数,减少心血管事件发生率。

突发险情:斑块如同“不定时炸弹”,长期规范管理是核心

斑块是心血管事件链上的隐匿“路障”,斑块破裂则是突如其来的“险情”。斑块形成后,易损斑块在血流冲击下容易破裂,血小板在破裂处聚集,形成完全或不完全阻塞性血栓。同时,交感神经过度激活会使心率加快、血压升高、心肌收缩力增强,加速斑块破裂和血栓形成。一旦血栓完全堵塞冠状动脉,心肌会因缺血缺氧迅速坏死,引发心肌梗死。

而且,心梗治疗并非“一劳永逸”。首次发生心梗的患者在1年内约有20%的概率会再次发生心梗、卒中或死于心血管病。若再次发病,1年内死亡率会飙升超过25倍。专家提醒:“心梗抢救成功并非心血管健康管理的终点,而是长期管理的开端。”发表在《美国医学会杂志》上的“中国通心络治疗急性心肌梗死心肌保护研究(CTS-AMI研究)”显示,常规西药治疗及血运重建基础上加用通心络,可显著降低患者30天主要不良心脑血管事件风险36%,降低心血管死亡风险30%;研究一年时,通心络持续降低不良心脑血管事件发生风险36%,降低心血管死亡风险27%,再次心肌梗死风险降低了74%。

终末危机:心衰是生命的“持久战”,遵循指南规范治疗是根本

心梗并非心血管事件链的终点。约20% - 25%的患者在心梗住院期间或出院后会发展为心力衰竭,即每五个心梗患者中就有一人面临心衰风险。慢性心衰是心血管疾病的终末期表现和主要死因,全球范围内,心衰的5年死亡率超过50%,远超许多癌症。临床治疗不规范、治疗依从性差、患者缺乏疾病相关知识等问题,导致心衰患者死亡率和再住院率居高不下。

相关专家表示:“即便住院治疗缓解了心衰症状,若患者缺乏长期规范管理,病情极易反复。”近期发布的《通络药物系统干预心血管事件链专家共识》提供了中西医结合的系统性治疗方案,芪苈强心胶囊作为推荐药物之一,以“气血水同治”的组方和多靶点、多途径的干预机制,对防治心衰具有重要意义。发表于《自然·医学》的“芪苈强心治疗慢性心衰复合终点事件的评估研究(QUEST研究)”结果显示,在国际标准治疗基础上加用芪苈强心,可进一步降低主要复合终点事件发生风险(指心血管死亡和心衰恶化再住院)发生风险22%,分别降低心衰恶化再住院风险24%和心血管死亡风险17%。

对于心衰危险因素,高血压、冠心病等患者是高危人群。若出现呼吸困难等症状,需警惕心衰风险,尽快就医检查。守护心脏健康刻不容缓,在世界心脏日的号召下,积极行动,共同构筑生命的坚固防线。